Kuba polarisiert – und fasziniert. Unsere Auswahl von mehr als 25 Fakten führt dich vom Freilichtmuseum-Flair Havannas mit seinen Oldtimern und Zigarrenmanufakturen über die Geschichte von Revolution und US-Embargo bis zu Phänomenen wie dem Havanna-Syndrom. Du entdeckst, warum die Insel jahrzehntelang mit zwei Währungen lebte (bis zur Vereinheitlichung 2021), wie Ärztebrigaden zum Exportgut wurden und wieso der Cuba Libre mehr ist als ein Cocktailname. Zwischen Karibikstränden und Sierra-Maestra-Bergen zeigt sich das wahre Gesicht Kubas: Kultur, Widersprüche und Überlebenskünstlergeist – kompakt, fundiert und fortlaufend erweiterbar.

1. Havanna – Die Blockade, die ein Freilichtmuseum schuf

In Havanna fühlt man sich, als hätte man eine Zeitmaschine betreten, die einen direkt in die 1950er-Jahre zurückversetzt. Die Straßen sind voll mit Tausenden glänzender amerikanischer Oldtimer, die noch immer unterwegs sind, als wären sie gerade aus einem alten Film gerollt, während sich barocke und neoklassizistische Kolonialbauten mit verblassten Farben und kunstvollen Verzierungen aneinanderreihen – stumme Zeugen von Jahrhunderten Geschichte.

Dieses Bild entstand nicht zufällig, sondern ist die Folge der seit Anfang der 1960er-Jahre bestehenden US-Handelsblockade, die den Import moderner Autos und Ersatzteile nahezu unmöglich machte. Die Bevölkerung musste kreative Lösungen finden, um ihre alten Fahrzeuge am Leben zu erhalten, und verwandelte sie so in rollende Symbole der kubanischen Identität. Im Herzen der Altstadt von Havanna, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, verweben sich kopfsteingepflasterte Gassen mit den Klängen kubanischer Musik und schaffen eine magische Mischung aus Nostalgie und Authentizität – als hätten die Uhren hier beschlossen, stehen zu bleiben.

2. Coca-Cola? Nein – hier gibt es unser eigenes Rezept

In Kuba findet man Coca-Cola nicht in den Regalen wie im Rest der Welt. Es ist eines von nur zwei Ländern – neben Nordkorea –, in denen der Verkauf aufgrund der seit den 1960er-Jahren bestehenden US-Handelsblockade offiziell verboten ist. Doch die Kubaner ließen diese Lücke nicht geschmacklos: Sie erfanden ihr Nationalgetränk „Cuba Libre“, eine Mischung aus kubanischem Rum, einer lokalen Cola und einem Spritzer Limettensaft. Dieses Getränk entstand Anfang des 20. Jahrhunderts in Havanna und trägt einen symbolischen Namen: „Freies Kuba“ – ein Hinweis auf die Unabhängigkeit des Landes nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg. So wurde das Glas zu einem Symbol, das Geschmack und nationale Identität vereint und daran erinnert, dass die Insel selbst in den kleinsten Dingen ihren eigenen Weg zur Freiheit feiert.

3. Die kubanische Zigarre – von Hand gerollter Luxus

In Kuba ist die Zigarre nicht nur ein Rauchprodukt, sondern ein Nationalsymbol, das den Duft der Erde und die Traditionen vieler Generationen von Bauern und Handwerkern in sich trägt. Der Tabak wird in berühmten Regionen wie Vuelta Abajo angebaut, wo ihm der fruchtbare Boden und das tropische Klima eine unvergleichliche Qualität verleihen. Anschließend wird er meisterhaft von Hand gerollt, sodass jede Zigarre ein kleines Kunstwerk ist.

Dieser Weltruhm hat die kubanische Zigarre seit Jahrzehnten an die Spitze des Luxus erhoben. Eine der bekanntesten Anekdoten: 1962 bestellte der US-Präsident John F. Kennedy noch schnell 1.200 edle kubanische Zigarren, bevor er das Handelsembargo gegen Kuba unterzeichnete – als wollte er sich seinen letzten Anteil dieses Schatzes sichern. So bleibt die kubanische Zigarre eine Ikone, die Luxus und Trotz vereint, politische Grenzen überwindet und ihren Wurzeln treu bleibt.

4. Ein Gesundheitssystem, das viele reiche Länder übertrifft

Trotz Sanktionen und Ressourcenknappheit hat Kuba eines der leistungsfähigsten Gesundheitssysteme der Welt aufgebaut – kostenlos und für alle Bürger zugänglich. Das Land verfügt über die zweithöchste Ärztedichte weltweit, mit mehr als acht Ärzten pro tausend Einwohner – eine Quote, die sogar einige wohlhabende Länder übertrifft. Die Sterblichkeitsraten bei Kindern und Müttern sind bemerkenswert niedrig und besser als in vielen Industriestaaten, weshalb Experten von einem „kubanischen Wunder“ in der Medizin sprechen.

Doch dieser Erfolg blieb nicht auf die Insel beschränkt: Seit Jahrzehnten entsendet Kuba Tausende Ärzte in bedürftige Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika – eines der größten Programme medizinischer Diplomatie weltweit. Damit beweist das Land, dass Solidarität stärker sein kann als jede Blockade.

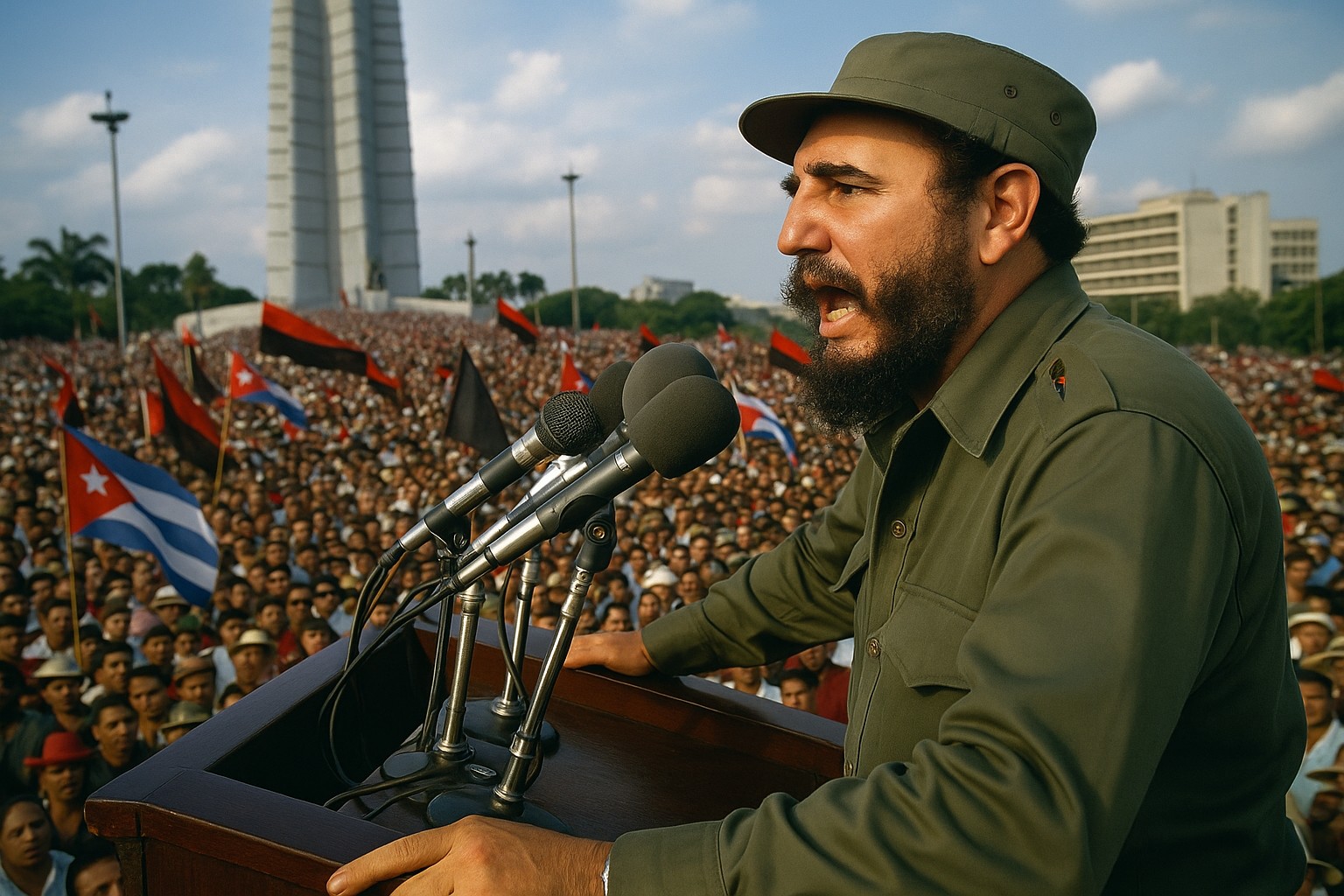

5. Die Revolution, die die Politik in der Karibik neu zeichnete

Anfang 1959 zogen die Truppen von Fidel Castro und Che Guevara nach drei Jahren zermürbendem Guerillakrieg gegen das von den USA unterstützte Batista-Regime in Havanna ein. Ihren Ursprung hatte die Bewegung in den Bergen der Sierra Maestra, wo eine kleine Gruppe Kämpfer zur revolutionären Bewegung anwuchs und Tausende Anhänger um sich scharte – genährt vom Volkszorn über Korruption und Armut. Mit ihrem Sieg wurde Kuba der erste kommunistische Staat in der westlichen Hemisphäre, eröffnete ein neues Kapitel in der Geschichte der Region und veränderte das Kräfteverhältnis zwischen Washington und seinen Verbündeten auf der einen sowie dem sozialistischen Lager auf der anderen Seite.

6. Kuba und Washington – Nachbarn, getrennt durch Politik

Die Beziehung begann 1898, als die USA Kuba bei der Befreiung von Spanien unterstützten, das Land jedoch bis zur Unabhängigkeit 1902 unter eine Übergangsverwaltung stellten. Jahrzehntelang blieb der US-Einfluss spürbar, bis die Revolution von 1959 unter Fidel Castro das bestehende System stürzte und Kuba zum ersten kommunistischen Staat der westlichen Hemisphäre machte. Daraufhin verhängte Washington ein bis heute gültiges Wirtschaftsembargo, zahlt jedoch weiterhin jährlich 4.085 US-Dollar für die Pacht der Guantánamo-Basis – eine Zahlung, die Kuba seit der Revolution ablehnt. Nach der Machtübergabe an Raúl Castro kam es zu einer seltenen Entspannung, die 2015 in der Wiedereröffnung der US-Botschaft in Havanna gipfelte. Dennoch bestehen die grundlegenden Differenzen bis heute fort.

7. Vom Telefonverbot zur Internetkontrolle

Bis vor Kurzem war Kuba eines der restriktivsten Länder der Welt in Bezug auf moderne Kommunikation. So war der Besitz von Mobiltelefonen für Bürger bis 2008 verboten, als Präsident Raúl Castro das Verbot aufhob. Auch heute ist der Zugang zum Internet noch eingeschränkt und erfordert spezielle Genehmigungen, begleitet von strenger Zensur – ein unbefugter Zugang gilt als Straftat. Der Besitz eines Computers war lange Zeit ein seltenes Privileg, und Journalisten unterliegen strengen Auflagen: Wer öffentlich Kritik äußert, muss mit staatlicher Verfolgung rechnen. So bleibt der Raum für Meinungsfreiheit in Kuba deutlich kleiner, als es die karibische Brise vermuten lässt.

8. Eine Wirtschaft mit zwei Währungen und doppelten Preisen

Bis 2021 lebte Kuba in einem einzigartigen Währungssystem mit zwei Parallelwährungen: dem kubanischen Peso (CUP) für den Binnenmarkt und dem konvertierbaren Peso (CUC), der an den US-Dollar gekoppelt war und im Tourismus sowie für importierte Waren verwendet wurde. Der Unterschied zwischen den beiden verwirrte Besucher und führte zu einer deutlichen Preisschere zwischen Einheimischen und Ausländern – der offizielle Wechselkurs lag bei etwa 1 CUC zu 24 CUP. Am 1. Januar 2021 beendete die Regierung dieses System im sogenannten „Tag Null“ und führte den CUP als alleinige Währung ein – ein bedeutender Einschnitt in der Wirtschaftsgeschichte des Landes.

9. Gemeinschaftstaxis – eine Erfindung aus der Krise

In Kuba sind Taxis nicht nur für Einzelkunden da, sondern oft als Sammeltaxis unterwegs – lokal bekannt als „Colectivos“ oder „Mandarinas“. Diese meist klassischen Wagen aus den 1950er-Jahren fahren feste Routen und halten unterwegs, um Passagiere aufzunehmen, bis alle Plätze besetzt sind. Entstanden ist dieses System während der „Sonderperiode“ in den 1990er-Jahren, als der Zusammenbruch der Sowjetunion und das US-Embargo zu einem massiven Treibstoffmangel und dem Kollaps des öffentlichen Nahverkehrs führten. Seither sind Colectivos ein fester Bestandteil des Alltags – nicht nur als praktische Lösung der Krise, sondern auch als Symbol für Solidarität und Einfallsreichtum der Kubaner, bei dem man sich Straße, Ziel und vielleicht sogar ein Gespräch oder ein Lachen teilt.

10. Vom türkisfarbenen Karibikmeer zu den hohen Sierra-Maestra-Bergen

Kuba ist eine Bühne für Naturwunder: Entlang der Küste locken die türkisfarbenen Strände der Karibik mit feinem weißen Sand zum Sonnenbaden und Entspannen, während im äußersten Südosten die Sierra-Maestra-Berge wie eine majestätische Wand direkt aus dem Meer ragen. Hier befindet sich nicht nur der höchste Gipfel des Landes, der Pico Turquino, sondern auch ein historischer Schauplatz wichtiger Ereignisse der kubanischen Revolution. Zwischen Stränden und Bergen liegen alte Kaffeeplantagen, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden und deren Luft vom Duft frisch gerösteter Bohnen erfüllt ist. In Kuba kann man den Tag mit einem Tauchgang im Karibischen Meer beginnen und ihn mit einem Abenteuer in den dichten Bergwäldern beenden – eine einmalige Mischung aus Ruhe und Abenteuer.

11. Die längste Zigarre der Welt – eine Zigarre, die nie geraucht wurde

In einer außergewöhnlichen Meisterleistung fertigte der berühmte kubanische Zigarrenmacher José Castelar Cairo, genannt „Cueto“, eine handgerollte Zigarre mit einer Länge von etwa 90 Metern – so lang wie ein Fußballfeld. Zehn Tage ununterbrochener Arbeit und der beste Tabak aus den Feldern von Vuelta Abajo stecken in diesem Rekordstück. Es war ein besonderes Geschenk an Fidel Castro zu dessen 90. Geburtstag – ein Ausdruck nationalen Stolzes und kubanischer Identität. Obwohl sie nie zum Rauchen bestimmt war, wurde sie zu einem kulturellen Symbol und wird bei besonderen Anlässen präsentiert – ein Beweis für das Können der kubanischen Handwerksmeister, Tabak in ein außergewöhnliches Kunstwerk zu verwandeln.

12. Wie die CIA am Barthaar scheiterte

Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges entwickelte die CIA einen der bizarrsten Pläne gegen Fidel Castro: Sie wollte ihm den Bart nehmen. Geplant war, ein chemisches Mittel einzusetzen, das den Haarwuchs stoppt – heimlich über seine Zigarren oder Schuhe verabreicht –, um sein Image vor dem Volk zu schwächen, da der Bart als Symbol für Revolution und Stärke galt. Doch die Operation scheiterte, bevor sie begann, da Castro die geplante Reise absagte.

Die Liste skurriler Ideen ging weiter: Man erwog, seine Zigarren zu vergiften, seinen Tauchanzug zu kontaminieren oder sogar im Radiostudio während einer Live-Sendung eine halluzinogene Substanz zu versprühen, um ihn vor der Welt lächerlich zu machen. Doch alle Pläne scheiterten, und Castros Bart blieb bis zu seinem Tod erhalten – ein stiller, ironischer Zeuge eines Geheimdienstkampfs, in dem keine noch so ausgefallene Idee das Barthaar besiegen konnte.

13. Venezolanisches Öl – eine schwindende Lebensader Kubas

Über viele Jahre bildeten venezolanische Öllieferungen die wichtigste Energiequelle Kubas und erreichten Anfang der 2000er-Jahre ihren Höhepunkt mit rund 100.000 Barrel pro Tag. Dieses Energiebündnis sicherte der Insel eine relativ stabile Strom- und Transportversorgung, im Gegenzug entsandte Kuba Ärzte und Lehrer nach Venezuela. Doch mit der wirtschaftlichen Krise Venezuelas und internationalen Sanktionen gingen die Lieferungen stetig zurück und fielen in manchen Monaten des Jahres 2025 auf unter 10.000 Barrel täglich, bevor sie jüngst wieder auf etwa 30.000 anstiegen. Heute steht Kuba vor einer schwierigeren Energiegleichung denn je – mit häufigen Stromausfällen und der Herausforderung, nachhaltige Alternativen zu finden.

14. Kuba – ein Archipel, das Kolumbus entdeckte

Als Christoph Kolumbus am 28. Oktober 1492 an den Küsten Kubas landete, nannte er sie „Juana“ zu Ehren des spanischen Prinzen Juan. Doch Kuba war nicht nur eine einzelne Insel, sondern ein ausgedehnter Archipel mit der Hauptinsel Kuba, der Isla de la Juventud und Tausenden kleinerer Eilande, die zusammen eine malerische Kulisse aus weißen Stränden und türkisblauem Wasser bilden.

Die Hauptstadt Havanna, Anfang des 16. Jahrhunderts gegründet, entwickelte sich rasch zu einem der wichtigsten spanischen Häfen in der Karibik und erhielt den Beinamen „Schlüssel zur Neuen Welt“ dank ihrer strategischen Lage. Noch heute bewahren ihre Kopfsteinpflasterstraßen und kolonialen Gebäude die Erinnerung an fünf Jahrhunderte Geschichte – ein lebendiges Zeugnis des Weges von der Entdeckung bis zur pulsierenden Gegenwart.

15. Ein Schatz unter der Erde, wertvoller als Zuckerrohr und Zigarren

Kuba ist nicht nur für Zigarren und lateinamerikanische Musik bekannt, sondern birgt auch einen Schatz an wertvollen Bodenschätzen. Die Insel gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Nickel und rangiert bei den Reserven weit oben, was sie zu einem wichtigen Akteur in modernen Industrien vom Edelstahl bis zu Batterien macht. Auch Kobalt, ein seltener Rohstoff, der für Spitzentechnologien unverzichtbar ist, findet sich hier in großen Mengen – Kuba zählt zu seinen wichtigsten Quellen weltweit. Der Reichtum der Insel kommt somit nicht nur von den Zuckerrohrfeldern, sondern auch aus den Tiefen ihrer Erde, die der Welt unverzichtbare Ressourcen liefert.

16. Castro – die Geschichte eines Mannes, der die Karibik veränderte

Die Kubaner sind stolz darauf, dass ihre Insel Fidel Castro hervorgebracht hat – den Mann, der Kuba aus der amerikanischen Einflusssphäre löste und zu einem weltweiten Symbol des Widerstands machte. Seine revolutionäre Laufbahn begann 1953 mit dem gescheiterten Angriff auf die Moncada-Kaserne, der ihn jedoch nur entschlossener werden ließ. Nach Jahren des Exils und Trainings in Mexiko mit seinem Weggefährten Che Guevara kehrte er im Dezember 1956 an Bord der Yacht Granma zurück, um von den Bergen der Sierra Maestra aus einen erbitterten Guerillakrieg zu führen.

Über mehr als zwei Jahre hinweg vereinte er Bauern und Arme hinter seiner Sache, bis er am 1. Januar 1959 das Batista-Regime stürzte. Seitdem wurde Kuba der erste kommunistische Staat in der westlichen Hemisphäre und zu einer politischen wie kulturellen Ikone, deren Echo von Havanna bis in die entferntesten Winkel der Welt reicht.

17. Geburtenrückgang und Abwanderung der Jugend – die Herausforderung des Überlebens

Seit den 1960er-Jahren stieg die Bevölkerung Kubas von rund sieben auf knapp elf Millionen, doch dieses Wachstum verlangsamte sich, bis es fast zum Stillstand kam. Heute verzeichnet das Land eine der niedrigsten Geburtenraten weltweit – mit nur 1,4 Kindern pro Frau – und im Jahr 2024 wurden weniger als 72.000 Kinder geboren, die niedrigste Zahl seit der Revolution.

Hinzu kommt eine massive Abwanderung junger Menschen und eine steigende Lebenserwartung, was Kuba in eine beispiellose demografische Krise stürzt: stillere Straßen, schrumpfende Klassenzimmer und ein Arbeitsmarkt, der händeringend neue Kräfte sucht. Diese Entwicklungen stellen die Insel vor die historische Aufgabe, ihre Vitalität und Zukunft zu sichern.

18. Das Verbot von Monopoly – ein Symbol gegen den Kapitalismus

Im August 2005 traf der Hurrikan Katrina die USA, zerstörte ganze Städte und forderte Tausende Todesopfer. In einer überraschenden Geste bot Kuba – der Erzfeind Washingtons – an, mehr als 1.500 Katastrophenärzte sowie Feldlazarette und Dutzende Tonnen Medikamente und Hilfsgüter zu entsenden. Doch die USA lehnten das Angebot vollständig ab und sahen darin einen politischen Versuch, sie vor der Weltöffentlichkeit bloßzustellen.

Diese Haltung des gegenseitigen Schlagabtauschs war nichts Neues: Seit Fidel Castros Machtübernahme 1959 erstreckte sich der Konflikt mit Washington bis in den Alltag. Eine seiner symbolträchtigsten Entscheidungen war das Verbot des Brettspiels Monopoly, das er als Inbegriff amerikanischer kapitalistischer Werte betrachtete. Für ihn war der Kampf gegen die USA ein umfassender Krieg – in der Politik, in der Wirtschaft… und sogar am Spieltisch.

19. Kostenlose Bildung – das Erbe der kubanischen Revolution

In Kuba ist Bildung kein Privileg, sondern ein Recht für jeden Bürger – vom Kindergarten bis zur Universität und völlig gebührenfrei. Dieses Versprechen begann mit dem Sieg der Revolution 1959, als die Regierung eine landesweite Alphabetisierungskampagne startete. Innerhalb kurzer Zeit verwandelte sich ein Land mit hohen Analphabetismusraten in eine der weltweit führenden Nationen in Bezug auf Lesekompetenz – heute liegt die Quote bei nahezu 100 %.

Der Staat investiert einen beträchtlichen Teil seines Haushalts in Bildung, wodurch Schulen und Universitäten für alle zugänglich bleiben. Kuba ist damit ein lebendiges Beispiel dafür, dass die Investition in Köpfe die nachhaltigste und wertvollste Investition überhaupt ist.

20. Über 60 Jahre Blockade – und die Menschen verwandeln Balkone in Gärten

Seit 1960 lebt Kuba unter einer wirtschaftlichen und kommerziellen Blockade der USA – die längste in der modernen Geschichte. Anfangs teilweise, wurde sie 1962 umfassend ausgeweitet und betrifft seither nahezu alle Waren und Dienstleistungen, mit tiefgreifenden Folgen für das Leben und die Wirtschaft der Kubaner.

Diese Blockade, die Verluste in Milliardenhöhe verursacht hat, machte die Beschaffung selbst einfachster Güter – von Medikamenten bis zu Lebensmitteln – zu einer täglichen Herausforderung. Doch die Kubaner reagierten mit Einfallsreichtum: Sie pflanzen Gemüse auf Balkonen und verwandeln kleinste Flächen in Hausgärten. Trotz breiter internationaler Verurteilung und wiederholter UN-Abstimmungen für eine Aufhebung bleibt das Verhältnis zwischen Havanna und Washington durch diesen historischen Konflikt blockiert.

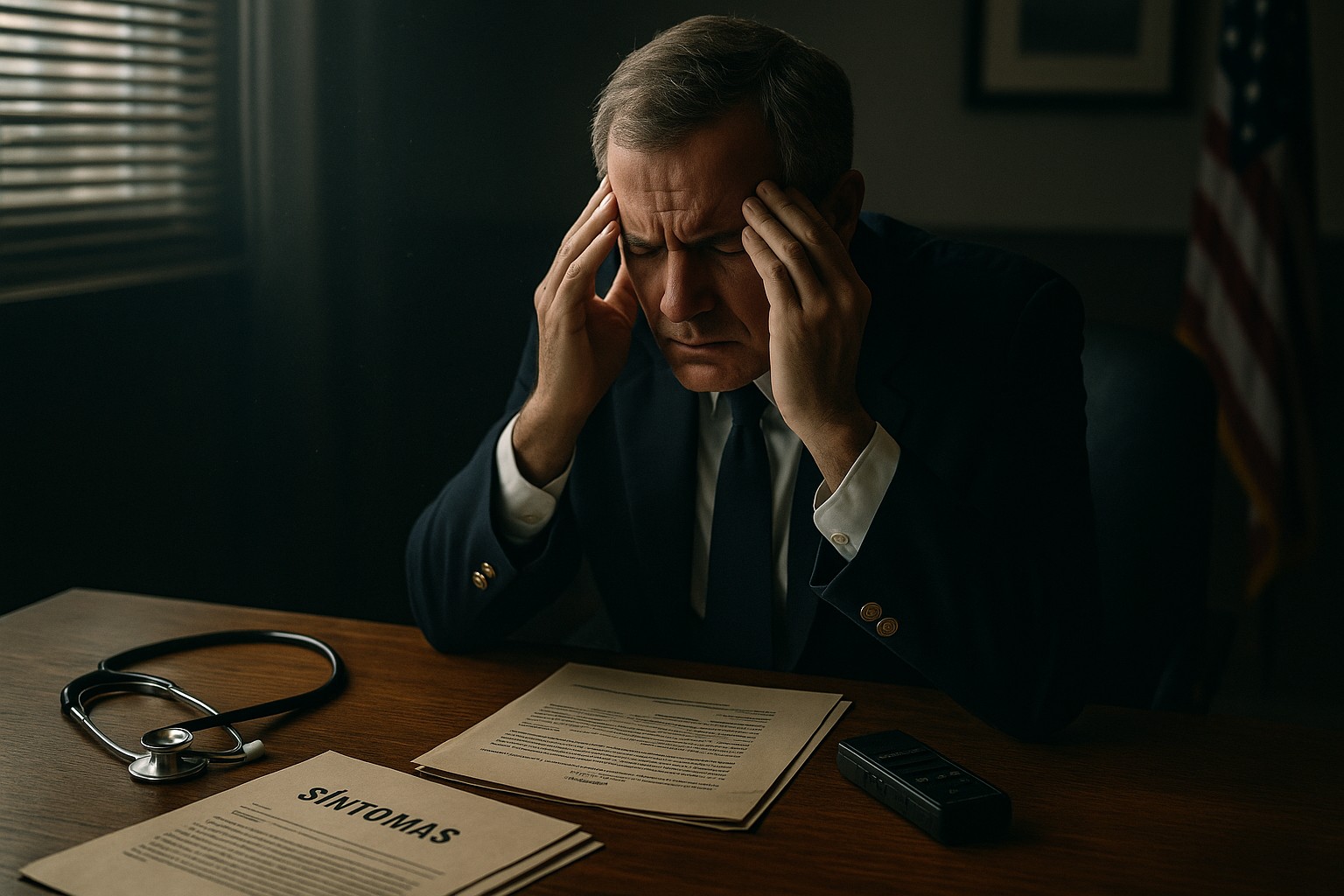

21. Das „Havanna-Syndrom“ – die diplomatische Krankheit, die die Welt rätseln lässt

Im Herzen Havannas wurden die Flure der US-Botschaft zum Schauplatz mysteriöser Ereignisse, die Ärzte wie Geheimdienste gleichermaßen vor Rätsel stellten. Alles begann 2016, als US-Diplomaten über seltsame Symptome klagten: starke Kopfschmerzen, Gleichgewichtsstörungen, verschwommenes Sehen und Ohrensausen, gefolgt von Hörverlust. Es handelte sich nicht um Einzelfälle – mehr als 25 Mitarbeiter waren betroffen, woraufhin Washington sein Botschaftspersonal drastisch reduzierte.

Die Medien tauften es „Havanna-Syndrom“, einige Berichte sprachen von „Schallwaffen-Angriffen“. Kuba bestritt jegliche Beteiligung, während Spekulationen über eine russische Spezialeinheit aufkamen, die angeblich hochentwickelte Akustikwaffen einsetzte. Neuere medizinische Studien fanden jedoch keine dauerhaften Hirnschäden, bestätigten aber, dass die Symptome real und einschränkend sind – möglicherweise verursacht durch Störungen des Innenohrs oder hohen psychischen Stress.

Kurioserweise traten ähnliche Fälle auch bei US-Diplomaten in China und anderen Ländern auf – als würde ein unsichtbarer Schatten ihnen über Kontinente hinweg folgen. Bis heute bleibt das Havanna-Syndrom ein ungelöstes Rätsel zwischen Medizin und Geheimdienst, an der Schnittstelle von Politik und Wissenschaft.

22. Kuba – wo die sowjetische Vergangenheit noch lebt

Obwohl die Sowjetunion Anfang der 1990er-Jahre zusammenbrach, bewahrt Kuba bis heute sichtbare Spuren dieser Ära – als wäre ein Kapitel der Geschichte nie geschlossen worden. In den Straßen Havannas tuckern alte Lada- und Moskwitsch-Autos mit verblasstem Lack, die von einer Zeit erzählen, in der sowjetische Hilfe die Lebensader der Insel war. In Stadtvierteln wie Alamar reihen sich massive Betonblöcke im sozialistischen Stil aneinander, Relikte von Wohnprojekten, die mit Moskauer Finanzierung und Know-how entstanden.

Selbst das heutige Gebäude der russischen Botschaft – ein imposanter Bau, der wie ein Wachturm aus dem Kalten Krieg wirkt – ragt über die Hauptstadt als ständige Erinnerung an das frühere Bündnis. In den Haushalten trotzen Kühlschränke, Ventilatoren und andere sowjetische Geräte bis heute der Zeit. All dies zeigt, dass die Vergangenheit hier nicht einfach verschwindet, sondern in den Details des Alltags weiterlebt – verwoben mit der kubanischen Seele und dem kollektiven Gedächtnis.

23. Die Schweinebucht – die Invasion, die Castros Legende schmiedete

Am Morgen des 17. April 1961 begann eine der umstrittensten Militäroperationen des Kalten Krieges: Die USA versuchten, die Regierung Fidel Castros durch eine Landung von etwa 1.500 Exilkubanern am Strand der Schweinebucht im Süden der Insel zu stürzen. Die von der CIA geplante Operation beruhte auf der Annahme, dass das kubanische Volk sofort gegen das kommunistische Regime aufstehen würde.

Die Realität sah anders aus: Innerhalb weniger Stunden trafen die Angreifer auf erbitterten Widerstand von Armee und Milizen, die entschlossen waren, die Revolution zu verteidigen. Dank zahlenmäßiger Überlegenheit, Ortskenntnis und breiter Unterstützung konnte Kuba die Eindringlinge einkesseln und innerhalb von nur drei Tagen zur Kapitulation zwingen – eine herbe Niederlage für die USA.

Für Castro war dies nicht nur ein militärischer Sieg, sondern ein politischer Wendepunkt: Er nutzte den Erfolg, um sein Image als antiimperialistischer Held zu festigen und das Bündnis mit der Sowjetunion zu stärken. So wurde die Schweinebucht zu einem Symbol für den Triumph des Schwachen über den Starken – und zu einer Lektion, dass militärische Pläne scheitern, wenn man den Willen eines Volkes falsch einschätzt.

24. Sportliche Erfolge, die die Flagge der Insel weltweit hochhalten

Trotz begrenzter Ressourcen und fehlender luxuriöser Sportinfrastruktur brachte Kuba Sportler von Weltrang hervor. In der Boxwelt gehört das Land zur absoluten Spitze und hat eine beeindruckende Sammlung olympischer Medaillen – die es zur zweitstärksten Boxnation der Geschichte nach den USA macht. Legenden wie Teófilo Stevenson, dreifacher Olympiasieger, und Roberto Balado, Ikone des Schwergewichts, sind nationale Helden.

Auch jenseits des Rings ist Kuba eine Sportmacht: Das Baseball-Nationalteam errang olympisches Gold und Weltmeistertitel, und in Disziplinen wie Judo und Leichtathletik glänzen kubanische Athleten regelmäßig auf internationaler Bühne. Dieses Erfolgsrezept beruht auf einem System, das Talente schon in jungen Jahren entdeckt und mit Disziplin und Ausdauer formt. In Kuba werden Champions nicht im Luxus geboren – sie werden mit unerschütterlichem Willen gemacht.

25. Zuckerrohr – grünes Gold, das Kuba erleuchtet

In Kuba ist Zuckerrohr nicht nur eine Feldfrucht, sondern ein Teil der nationalen Identität und seit Jahrhunderten ein wirtschaftliches Rückgrat. Die Spanier brachten es im 16. Jahrhundert auf die Insel, und im Laufe der Zeit wurde es zum „grünen Gold“, auf dem der Reichtum und die Bedeutung Kubas in der Welt aufbauten. Doch der Einfallsreichtum der Kubaner endet nicht bei der Zuckerproduktion – sie nutzen jede Faser der Pflanze.

In den Verarbeitungsanlagen wird der süße Saft zu Zucker und Melasse verarbeitet, während die trockenen Fasern, das sogenannte Bagasse, als sauberer Brennstoff für Kessel und zur Stromerzeugung dienen. In den letzten Jahrzehnten wurde Zuckerrohr auch verstärkt für die Herstellung von Ethanol als Ersatz für fossile Brennstoffe genutzt – eine Hilfe, um die Abhängigkeit von importiertem Öl zu verringern, besonders in Krisenzeiten wie dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 1990er-Jahren. Darüber hinaus liefert Zuckerrohr Rohstoffe für viele Industrien – vom berühmten kubanischen Rum, der in alle Welt exportiert wird, über Tierfutter bis hin zu Kosmetikprodukten. Dieses nahezu geschlossene Produktionssystem sorgt dafür, dass in Kuba vom Zuckerrohr nichts vergeudet wird.

26. Havanna – eine Stadt, die mit ihren Wänden spricht

In Havanna und anderen Städten Kubas gibt es kaum eine Straßenecke, an der einen nicht eine farbenfrohe Wandmalerei begrüßt – als würde die Mauer selbst Geschichten erzählen. Die Farben dienen hier nicht nur der Dekoration, sondern sind Buchstaben, die Geschichten von Revolution, Identität und kollektiven Träumen schreiben. An den Wänden sieht man Porträts von Fidel Castro und Che Guevara, Parolen des Widerstands und Szenen aus dem Alltag – gemalt in einem Stil, der Volkskunst mit freier Fantasie verbindet.

In Vierteln wie San Isidro hinterlassen unabhängige Künstler mutige Werke, die die Hoffnungen der jungen Generation ausdrücken, während die Callejón de Hamel – ein Projekt des Künstlers González Escalona – ihre Wände in eine afro-kubanische Explosion aus Farben und visuellen Rhythmen verwandelt. Hier wird Malerei zu einem politischen Ausdrucksmittel, zu einem Werkzeug der Erinnerung und zu einer Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Was bleibt?

Diese 25+ Fakten sind ein Einstieg in Kubas Realität jenseits der Klischees. Wenn dich Geschichte, Gesellschaft und Alltag der Insel interessieren, bleib dran: Wir ergänzen regelmäßig neue Punkte – von Politik und Wirtschaft bis Natur und Kultur – damit das Bild Kubas immer schärfer wird.